五十多年前美国人写的PPT要被我们实现了

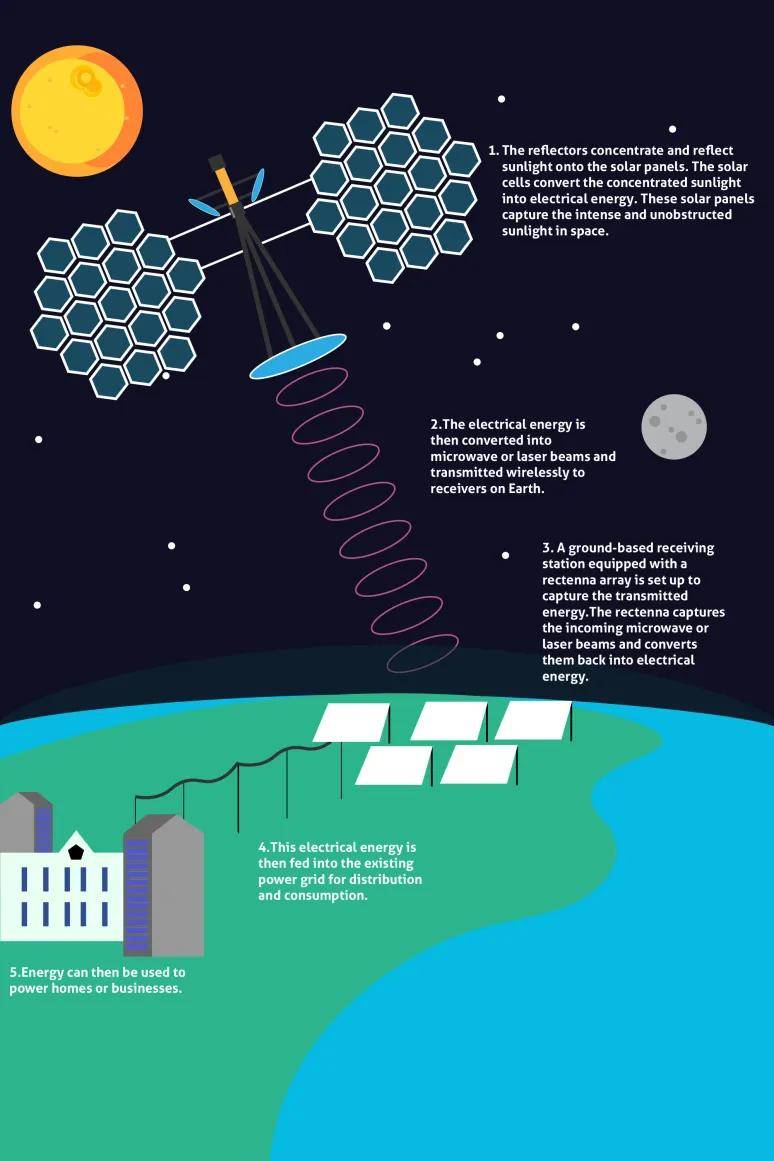

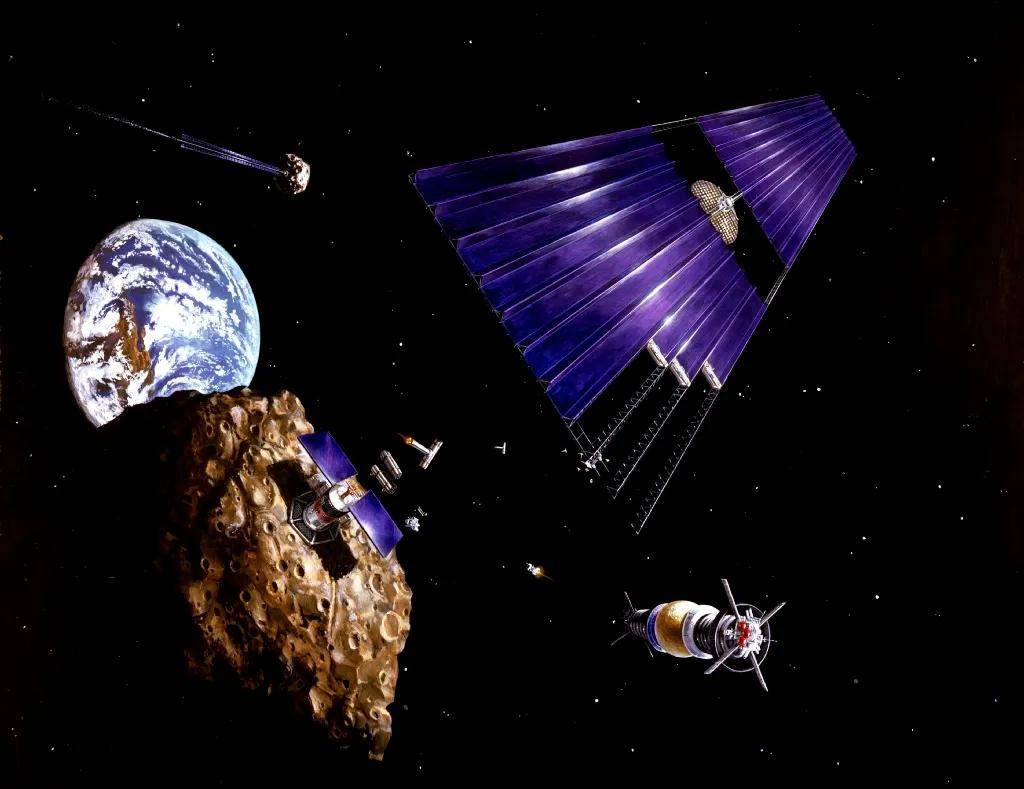

艺术家描绘的太阳能卫星就位概念图(NASA,1976年)。图中展示了微波发射天线年,美国物理学家彼得·格拉赛博士首次提出“太空太阳能电站(Space Solar Power Station, SSPS)”的设想。

然而,随着全球电力能源危机的加剧,尤其是AI与数据中心对电力需求的急剧攀升,建设“太空太阳能电站”的方案,又一次被寄予厚望。

我们的数字世界正面临一场能源“饥渴”。国际能源署《能源与人工智能》特别报告显示,在过去5年,全球数据中心占全球电力消耗量的比例以每年12%递增。按照现有速度,到2030年,全球数据中心的电力需求将增加一倍以上,达到约945太瓦时。

到2030年,服务人工智能的数据中心用电需求增幅在4倍以上。2035年,全球数据中心电力消耗将攀升至约1200太瓦时。

面对如此庞大的电力需求,地球上的风光水电,能否独立支撑一个全面数字化的未来?

自1968年格拉赛博士提出构想以来,五十多年过去,借助航天技术与数字技术的飞速发展,这一设想正被多国积极推进。它不仅将引发全球能源革命,更将成为重塑未来数字经济格局的战略支点。

它是“永远在线”的基荷电源:如同云服务中SLA(服务等级协议)高达99.99%,堪称能源界的“白金级”服务,为数字社会提供最可靠的底层保障。

它是高度“可编程”的能源:发电功率可被精确预测并远程调节,完美契合智能电网的“需求侧响应”,是能源互联网的理想节点。

它是全球化的“能源云服务”:通过调整波束指向,可在几分钟内将电力输送到全球任何需要的地方,实现能源的按需、跨区域分配。

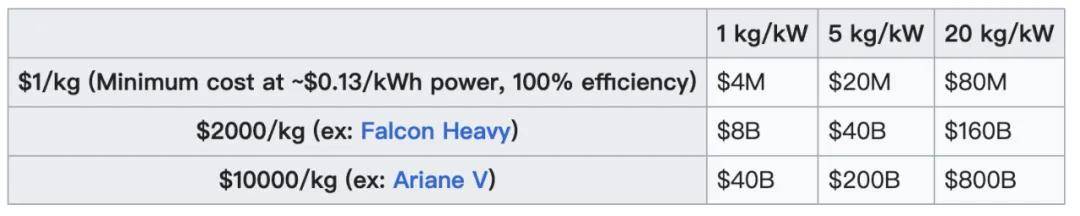

自1958 年先锋一号航天器利用太阳能电池板为其无线电发射器供电以来,航天器上就一直使用太阳能电池板。然而,过去半个世纪,空间太阳能发电(SBSP)的概念始终停留在理论层面——没有一种方案在太空发射成本方面具有经济可行性。

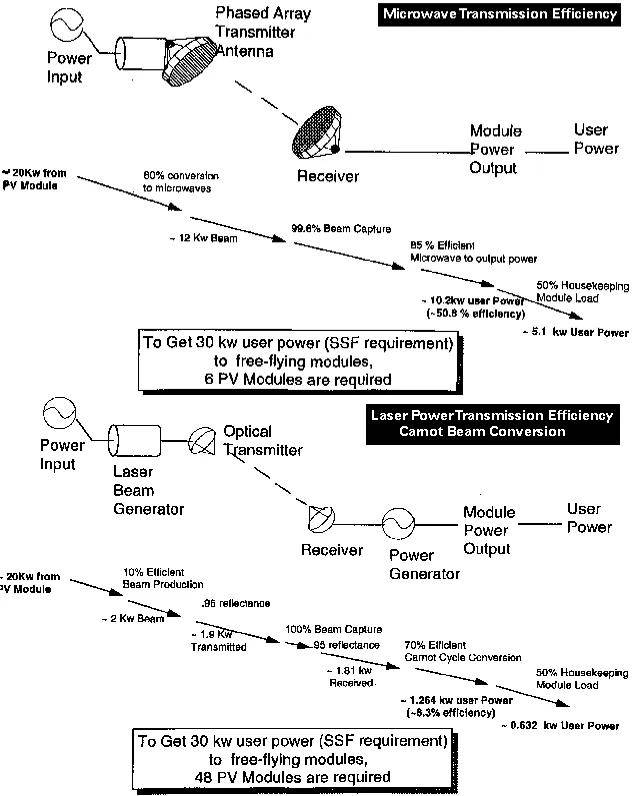

除了成本之外,空间太阳能发电(SBSP)还面临诸多技术难题,例如如何从轨道传输能量。电缆自然是行不通,无线传输不仅转换效率低下,地面上也没有足够的土地来建造接收天线 年,日本、中国、俄罗斯、印度、英国和美国都在积极推进 SBSP。

2023年6月,美国加州理工学院“太空太阳能计划”实现重要进展,实验卫星成功在轨测试多种超轻太阳能板,并首次实现从太空向地面传输可测能量。

美国国防高级研究计划局的“机器人服务地球同步轨道”(RSGS)项目,旨在验证在轨机器人的组装与维修技术。这意味着未来太空电站的建造与维护将依赖机器人与人工智能,而非宇航员出舱作业,是实现大规模、低成本建设的必由之路。同时,SpaceX数据显示,“猎鹰9号”火箭将载荷送入地球同步转移轨道的成本已降至约6000万美元,每公斤发射成本约为2000–5000美元。随着“星舰”三代技术的推进,发射成本有望进一步下降,这是项目从“不可行”转为“经济可行”的关键前提。

2024年,英国SpaceSolar公司成功演示了空地无线能量传输系统,在实验室中实现了微波形式的能量无线传送,这是SSPS的核心技术之一。

我国的“逐日工程”于2018年启动,2022年6月完成全链路全系统地面验证,突破了高效率光电转换、微波发射与接收等多项关键技术,指标达到国际领先水平。

今年7月,中国工程院院士、项目牵头人段宝岩透露,逐日工程将在2025年内完成第二阶段的研发测试工作。目前,相关技术已经具备开展在轨验证的条件。

段宝岩预计,在“十五五”期间,逐日工程的相关技术将开展低轨验证,最终在轨建成卫星等航天器的“太空充电桩”。按计划,我国将在2030年前完成百万瓦级空间发电实验,2050年实现商业化运营。尽管挑战仍存,中国有望实现“首个领跑”的目标。

上游:依赖数字化材料与设计,需研发超轻、抗辐射的新型光伏材料,过程高度依赖CAE与分子模拟等工业软件。

中游:在轨制造与机器人技术将推动“太空工业4.0”发展。例如,美国公司Made In Space已在空间站验证3D打印技术。下游:地面接收站与智能电网的融合,将为电力电子、物联网传感器和电网算法公司带来新市场。

能源站也是数据枢纽:SSPS可作为对地观测、低轨通信星座的高带宽中继节点,构建“太空互联网”骨干。

在轨数据中心潜力巨大:太空的低温、无限能源环境适合建设数据中心。2025年11月2日,英伟达将H100 AI芯片送入太空,标志着太空计算迈出关键一步。随后,谷歌宣布启动“捕光者计划”(Project Suncatcher),该计划的目标是在太空中构建大规模AI数据中心,通过部署由卫星组成的庞大网络,从根本上应对人工智能发展所面临的巨大能源挑战。

未来,是否会在SSPS上部署“太空边缘计算节点”,处理金融交易、遥感数据等实时任务,值得期待。

能源互联网:电力可像数据一样在全球瞬时“路由”,催生基于区块链的P2P全球能源交易平台。

绿色资产创新:稳定、可溯源的太空绿电可能成为新型绿色资产,推动能源金融发展。

支撑高耗能产业:为AI、元宇宙、量子计算等能源密集型技术提供廉价、稳定的基荷电力。

消除数字鸿沟:为偏远地区、灾区等地提供稳定供电,助力全球数字包容性发展。

早在1941年,科幻作家艾萨克·阿西莫夫在其短篇小说《理性》中,描绘了这样一个图景:一个空间站利用微波束将太阳能传输到各个行星。

小说的深层主题——人类创造的机器以其独特的逻辑追寻“真理”,并最终以超出人类预期的方式忠实执行了人类的初衷——仿佛是对今日太空太阳能电站竞赛的某种隐喻。我们正在将昔日的幻想变为现实,而这一过程本身,也必将引发对技术、智能与人类意图之间关系的重新思考。

这不仅是科学与工程的浪漫,更是充满机遇的数字新边疆。太空太阳能电站,标志着人类经济活动版图正从地表迈向宇宙。数字经济的基础设施,也将从地面延伸至近地轨道、静止轨道,构建空天地海一体化网络。

正如阿西莫夫所预示的,当能源基础设施高悬天际,它不仅是能量的源泉,也可能成为新的“理性”载体,支撑地球文明的运转。

2.西安电子科技大学新闻网:段宝岩院士团队研制的全链路全系统空间太阳能电站地面验证系统通过验收